📖 Une Autre Histoire | Cybernetruc #18

On parle d'imaginaires, et du besoin de les réinventer. On parle d'Aristote, d'Alice Zeniter, d'Ursula K. Le Guin, de loups et de vers de terre, d'hommes préhistoriques et de paniers. Vous venez ?

Cybernetruc explore nos imaginaires technologiques et numériques. À chaque édition, on divague, on digresse et… on n’a pas forcément les réponses. Vous êtes désormais plus de trois cents – wahoo! –à lire cette aventure écrite. Bonne lecture !

Cela commence, comme souvent, en lisant quelques lignes d’un livre, et cela part ensuite dans beaucoup de directions. Ce n’est pas grave. Et si au passage vous souhaitez lire cette lettre en écoutant du Jean-Jacques Goldman, ne vous gênez surtout pas. 😉

🧺 Fiction

Cela commence donc, comme je le disais, avec une lecture. Celle du Je suis une fille sans histoire d’Alice Zeniter, conseillée par je ne sais plus qui – par @norev, j’ai retrouvé entre deux relectures de ce brouillon – sur Mastodon suite au partage de quelques autres extraits et conseils de lecture. Le texte – c’est un texte plus qu’un livre – d’Alice Zeniter est riche et érudit, bourré de notes de bas de page, de monologues intérieurs et de références croisées. Bref, tout ce que j’aime. Un texte plus qu’un livre, puisqu’Alice Zeniter nous y parle et converse clairement avec nous sur une centaine de pages.

Alice Zeniter parle, dans une grande partie de son texte, de la structure du récit. C’est à dire de l’ensemble des règles qui définissent ce qu’est une bonne – captivante, passionnante, intrigante – histoire et ce qu’est une mauvaise – maladroite, bancale, ennuyeuse – histoire. Et ça tombe bien, parce que les manuels de construction d’histoires ont été l’une de mes principales lectures sur ce début d’année, pour plein de raisons. Et la grande majorité de ces manuels l’explique, la structure idéale d’un récit n’a pas changé depuis, pfff, au moins Aristote : une situation initiale, un élément déclencheur, une quête, un climax, une situation finale (remplacez ces mots par les vôtres en fonction de votre école de pensée ou de la dernière méthode que vous avez lue). À pas mal de variations près, à mesure que chacun des auteurs de méthode apporte sa touche personnelle à la Tragédie aristotélicienne, c’est toujours plus ou moins la même chose…

Alice Zeniter cherche l’origine de cette structure active du récit. Qu’est-ce qui fait que depuis si longtemps, on privilégie cette action à tout autre forme d’histoire ?

Enfin, elle ne la cherche pas longtemps car elle a déniché une réponse à sa question bien avant d’entamer sa propre écriture : chez Ursula K. Le Guin, dans un article datant de 1986, The Carrier Bag Theory of Fiction – la Théorie de la Fiction-Panier en bon français. Ursula Le Guin y évoque l’origine des récits humains.

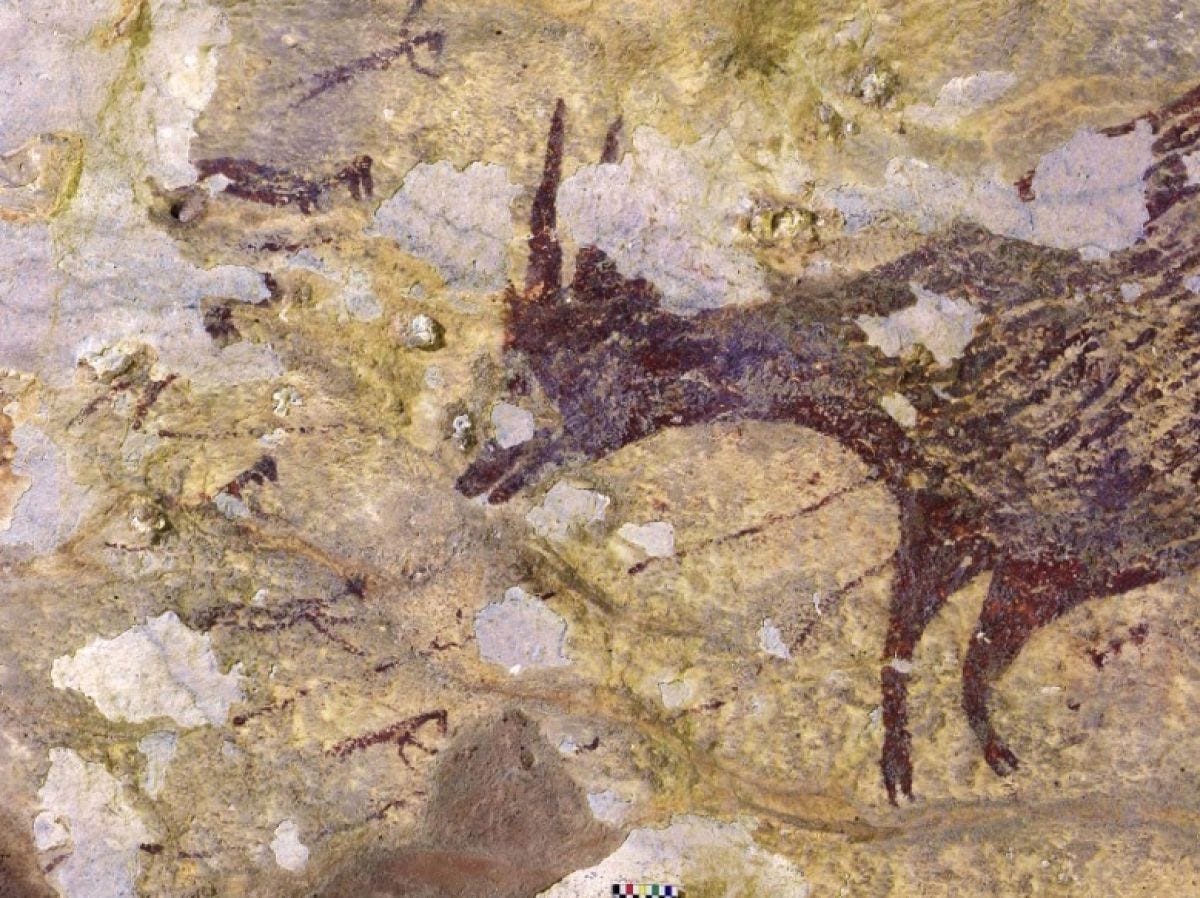

Tentons de faire court, même si l’article évoqué ici n’est pas bien long – vous pourrez toujours le lire en intégralité quand vous le souhaiterez : On peut faire remonter les premières traces de récit à la préhistoire. L’art pariétal est un récit, une histoire, une fiction… même s’il peut dépeindre une action qui s’est réellement déroulée. C’est d’ailleurs en partie l’introduction d’Anne Zeniter : ce que nous ne vivons pas directement est fiction. Donc, même les souvenirs de vacances de votre Directeur bien aimé sont, pour vous, une fiction. Une histoire. Un récit. Ursula K. Le Guin le constate, ces fictions préhistoriques sont marquées par la chasse. La chasse au mammouth ou à d’autres animaux. On en retrouve maints témoignages dans les grottes de par le monde.

Or, la majorité des scientifiques spécialistes des débuts de l’ère humaine s’accordent sur un point : 65% à 80% de la nourriture des hominidés préhistoriques devait être constituée de végétaux, de graines, de racines, de baies, de feuilles, etc. Dans ce cas, alors que cet être humain émergeant se nourrissait majoritairement de graines et de fruits, pourquoi ne garde-t-on dans notre imaginaire que la chasse au mammouth ? Et, collatéral, pourquoi Hollywood associe-t-il la naissance de l’humanité – au sens apparition des caractéristiques qui font de nous des humains – à cet os qui vole dans le ciel et devient un arme ?

Cette seconde question étant coquinement formulée par Ursula K. Le Guin elle-même dans son article.

🔄 Aparté. On ne va pas faire un article entier sur la préhistoire, rassurez-vous. Mais on clôturera cette discussion sur la vision fictionnelle de l’homme préhistorique par deux transgressions :

1️⃣ - les premiers “inventeurs” de l’humanité ont sans doute été des “inventrices”. Ursula K. Le Guin se base pour expliquer cela sur les écrits d’Elizabeth Fisher et sa constatation que la première invention humaine n’est certainement pas une arme, mais plutôt un “panier” permettant de rapporter graines et fruits au camp. Mais de cette invention, et de ces inventrices, nulle trace sur les murs des grottes...

2️⃣ - cette citation, non totalement confirmée mais attribuée à Margaret Mead : “Le premier signe de civilisation dans une culture ancienne était un fémur cassé puis guéri.” [📰].

❓ Questions

Retour au présent. Des propos d’Alice Zeniter, on retient donc deux questions.

La première pourrait être formulée de la façon suivante : Comment sortir des imaginaires violents et conflictuels du chasseur ?

La seconde, complémentaire, serait : Comment assurer une diversité, ou plutôt une représentativité des récits ?

La première question aurait trait à ce que l’on raconte, et la seconde à qui le raconte.

Que dit-on et qui parle ?

Vaste débat.

🗿 Représentation

On va commencer par la seconde question si vous voulez bien. Qui parle ? donc.

Cette question de la prise de parole dans la fiction – ou plutôt de la représentation, puisque seul l’humain peut prendre directement la parole par la fiction, à notre niveau de symbiose actuel en tout cas – on va donc l’aborder sous l’angle du non-humain. Avec un enjeu est de taille : celui de définir, d’instaurer, d’initier de nouveaux imaginaires et de nouveaux types de récit au-delà de la traditionnelle représentation humaine. Faire parler les animaux, les écosystèmes, la planète, la nature…

🔄 Aparté. Pour ce qui est de la représentativité de cette même nature dans le débat public, on se tournera vers l’excellent Qui Parle ? (pour les non-humains) signé Aliocha Imhoff et Kantuta Quirós, paru en 2022 et qui pose bien des bases à cette réflexion. Pour la suite de cette lettre, on restera dans le domaine de la fiction.

Pourquoi initier ces nouveaux types de récits ? Parce qu’on voit bien que la vision anthropo- et techno-centrée des récits actuels, pour distrayante qu’elle reste, pose problème et ne répond plus forcément aux défis planétaires à venir.

On l’évoquait dans la dernière lettre Cybernetruc, [🚀 Nostalgie] en janvier dernier, en abordant les limites des genres solar- et hope-punk. À quelques exceptions près, ces récits ne font bien souvent pas leur deuil de la technologie ou de la violence, même s’ils s’y essaient souvent. Ils masquent le moment de bascule entre notre monde actuel – capitaliste et technotrophié – et le monde idéal et plus naturel qu’ils entendent dépeindre. Une bascule faite en général de conquête spatial et d’exil du capitalisme, à l’image de celle décrite dans les romans de l’âge d’or de la SF américaine.

On réagira en arguant que la littérature n’a pas à trouver des solutions aux problèmes du monde. Et c’est vrai. Mais le trou d’air d’imaginaires reste-là et par de nombreux aspects, les écrits les plus transgressifs de la littérature positive gardent une foi très forte en la technologie et une teinte, disons, assez nostalgique. Et surtout, s’ils présentent un univers tenté par la préservation de l’environnement, ils ne donnent jamais la parole à l’autre. Le non-humain, l’animal, le végétal, la nature. Et ne renouvellent pas totalement nos imaginaires, notre façon de penser, de raconter, d’écrire.

🔄 Aparté. Petite précision : vous l’avez compris, je n’aborderai pas ici la question de la prise de parole féminine, ou de celle des minorités, dans la fiction. Pourtant, dans les deux textes évoqués plus haut, Alice Zeniter de Ursula K. le Guin s’emparent très bien du problème de la surreprésentation masculine dans le récit traditionnel : à quel point la surpondération du conflit – mais ça on va y revenir – permet de faire vivre les récits dans un imaginaire quasi-exclusivement masculin. Indépendamment, finalement, du genre des personnages.

Si vous êtes en mal de lecture sur ces sujets, penchez-vous au passage sur Le Futur au pluriel : réparer la science-fiction de Ketty Steward paru en 2023 qui lui aussi aborde la question de la représentativité.

🐺 Animal

Mais revenons à la nature.

Ma culture générale n’allant pas assez loin pour identifier des récits transposant la vie d’un végétal – même si j’imagine bien que quelques histoires d’arbres doivent exister – j’ai cherché quelques histoires mettant en scène des animaux, en laissant de coté pour l’instant les livres pour enfant et les documentaires. Les premier récits écrits qui viennent en tête, on les trouve du côté des classiques : du côté de Jack London – Croc Blanc, L’Appel de la Forêt –, sans doute un peu de Ruyard Kipling et de son Livre de la Jungle ou encore de Bernard Werber et de ses Fourmis – oui, mes imaginaires datent peut-être un peu.

On pensera également, du côté de la science-fiction, à Vernor Vinge, décédé récemment, et à ses loups à l’esprit de meute dans Un Feu sur l’abîme. Des récits qui, sans trop de mal, nous transposent dans cet univers animal que nous recherchons et ouvrent – ouvraient en tout cas au moment de leur première publication – à de nouvelles représentations.

Ils gardent toutefois le défaut de tirer parfois un peu la corde de l’anthropomorphisme, et de conserver, souvent, cette structure de récit classique et conflictuelle : oui, les chiens et les loups de Jack London nous semblent réalistes et nous projettent dans une réalité animale. Mais dans une réalité façonnée autour du conflit et de la survie qui n’est pas sans rappeler l’imaginaire du chasseur que l’on évoquait plus haut. Encore une fois, une réalité tragique.

Attention, je ne dis pas qu’il n’y a pas de conflits dans la nature. Je dis que ceux-ci sont surreprésentés dans la fiction, y compris quand celle-ci est inspirée de la nature !

🔄 Aparté. Un parallèle, au passage : rares également sont les récits de science-fiction dans lesquels les robots s’incarnent sans prendre les travers humains d’agressivité et de goût du conflit. C’est qu’on garde en tête que les robots ne veulent qu’une seule chose : devenir humain.

Bon, blague à part, on gardera peut-être en tête quelques écrits de Becky Chambers (encore) et de Roger Zelazny, à relire et à confronter à cette idée.

🎭 Tragédie

On en revient à ce qu’évoquait Romain Lucazeau dans le n°9 de Metal Hurlant à propos des futurs désirables et du rôle distrayant de la science-fiction :

« Ce qu’on cherche dans la littérature, de mon point de vue, c’est d’être bousculé, chamboulé, transformé, toucher des choses qui sont hors de notre cadre conceptuel. Et si on entend, par la description d’une utopie dans un texte littéraire, être rassuré ou se sentir bien, je pense qu’on loupe complètement ce qui fait l’intérêt de la littérature. C’est autre chose que de la littérature : c’est le « feel good », le confort, le fait d’être détendu, le fait d’être relaxé. Il y a l’ostéopathie pour ça. » – Romain Lucazeau

Romain Lucazeau est caricatural dans cette interview, mais on peut considérer qu’il s’agit aussi pour lui d’un exercice de style : incarner le bad-guy de la SF française dans un numéro du magazine qui pose clairement la question de l’utopie et de la dystopie. Il pointe toutefois un fait qui semble établi pour nombre scénaristes depuis… Aristote : pas d’histoire sans combat ni douleur. Et l’utopie, désirable par essence, ne véhicule malheureusement aucune douleur.

Et ce “travers” – je prends des pincettes – semble universellement établi. Pour démonstration, j’ai demandé à ChatGPT, grand révélateur des travers universels, de me conter la journée d’un pie, d’un ver de terre ou d’un brin d’herbe. L’exercice vaut ce qu’il vaut, mais il est intrigant, et il répond à la première question du Qui parle ? que l’on se posait plus tôt. Le résultat est sommes toutes assez banal.

Voici pour le ver de terre. Je vous épargne la journée entière, ainsi que celle des autres animaux :

La nuit tire à sa fin et le sol se réchauffe doucement sous les premiers rayons du soleil. C'est le moment pour moi de commencer ma journée. Je quitte ma galerie souterraine, remontant à la surface pour me nourrir et accomplir mes tâches quotidiennes. […]

Aujourd'hui, je me sens chanceux. Les conditions météorologiques sont idéales, la terre est souple et facile à creuser. Je m'active donc à la recherche de nourriture, me nourrissant de matière végétale en décomposition, contribuant ainsi au cycle naturel des nutriments.

Tout en me déplaçant sous terre, je ressens les vibrations du monde au-dessus de moi. Les pas des animaux qui parcourent la surface, le doux bruissement des feuilles agitées par le vent... Ces sensations me tiennent informé de ce qui se passe dans mon environnement. […]ChatGPT s’excuse d’ailleurs de la mièvrerie et de la banalité du récit, le temps d’une simple phrase de conclusion. Les mêmes excuses sont formulées à la fin de l’histoire du brin d’herbe :

Ma vie peut sembler simple, mais elle est essentielle à l'équilibre de cet écosystème. En tant que humble ver de terre, je joue un rôle crucial dans le maintien de la fertilité du sol et la santé des plantes qui s'y enracinent. Mais, poussant le vice un peu plus loin, j’ai voulu savoir comment réagirait mon ver de terre ou mon brin d’herbe face à la pollution engendrée par l’activité humaine. Bien entendu, la vie est plus dure, mais… :

Pourtant, malgré tous ces obstacles, je refuse de baisser les bras. Je suis un combattant né, une créature de la terre, et je suis déterminé à survivre. Je creuse, je me faufile à travers la terre empoisonnée, à la recherche du moindre fragment de matière organique.

Je suis conscient que ma survie est menacée, mais je refuse de céder à la fatalité. Je suis un humble ver de terre, mais je suis aussi un symbole de résistance, un rappel de la force de la vie même dans les conditions les plus hostiles. Tant qu'il me restera un souffle de vie, je continuerai à me battre, à creuser, à survivre.On passera rapidement sur le fait qu’un ver de terre ne baisse pas les bras – oui, bon, voilà… – pour se dire qu’on retombe tout de même bien vite dans les travers du récit que l’on évoquait plus haut : le combat, le conflit, la résilience.

Le ver de terre ne meurt pas quand le sol est pollué et que la sécheresse s’abat sur son territoire. Non, non. Il se bat, il affronte cette adversité et compte bien survivre. Inconsciemment – oui, ChatGPT n’a pas de conscience – reproduit bien les schémas du récit traditionnel. C’est dire si le modèle du récit-chasseur est établi.

On n’en sortira pas si facilement semble-t-il, si demain les intelligences artificielles nous racontent des histoires pour nous endormir.

🔄 Aparté. Les documentaires n’échappent pas non plus à ce besoin de drama, loin de là. Rares sont les documentaires animaliers dans lesquels l’animal-star ne risque pas sa vie. Yves Lavandier, dans son Construire un récit applique au documentaire les mêmes règles de construction et d’écriture qu’à n’importe quelle fiction : un protagoniste, des obstacles, etc.

🌳 Imaginaires

Il en existe pourtant des récits sans conflits. Sans conflits ne voulant pas dire sans évolutions, sans voyages ou sans histoires. Loin de là.

« J’ai dit qu’il était difficile de faire un récit captivant en racontant comment nous avons arraché les graines d’avoine sauvage de leurs enveloppes, je n’ai pas dit que c’était impossible. Qui a jamais dit qu’il était facile d’écrire un roman ? » – Ursula K. Le Guin

On repense à Becky Chambers et à son Psaume pour les recyclés sauvages, ou on vous conseille l’Horizon de Didier Lesaffre, une nouvelle parue dans le septième volume du toujours très bon Novelliste et qui, si elle n’est pas centrée sur la vie animale, ne raconte ni le combat, ni le renoncement. Seulement la vie. Des récits par ailleurs passionnants, agrippants, qui se contentent – oui, le terme est malheureux – de suivre leur cours sans y ajouter de drama ou en surpondérer les combats. Des récits qui changent nos horizons, nos idées, nos imaginaires.

🔄 Dernier aparté. Depuis quelques semaines, la Cité Européenne des Scénaristes se penche sur la façon dont l’écriture peut influer sur les imaginaires et la politique. Une série d’articles signée Pauline Mauroux (Tchik-Tchak sur Substack) que je recommande tout particulièrement.

Des récits qui répondent aussi, parfois, à notre besoin de plus en plus flagrant d’horizons, de diversité, de solutions et d’espoir. À notre besoin de ré-imaginer le monde et de sortir de l’imaginaire du combat et de l’appropriation.

Qu’est-ce qu’on attend, bordel, pour les écrire et les transmettre ?

Je vous laisse gamberger là-dessus ?

[Une newsletter, ça vit aussi. Aussi, viennent de temps en temps en commentaire des digressions ou des références qui complètent son propos...]

Sur les conseils de Delphine Brondan s'ajoute aux références et lectures de cet article le très beau Autobiographie d'un Poulpe de Vinciane Despret (Acte Sud : https://www.actes-sud.fr/autobiographie-dun-poulpe) qui pose la question des littératures animales avec énormément de sérieux et d'imagination. et si nous étions capable de lire les épopées de fourmis ou la poésie des carpes ? Ou l'autobiographie inquiète des poulpes ? Documenté (intensément) et captivant !

Merci de mettre en valeur la Revue de la Cité européenne des scénaristes et notre dernières série sur Comment les scénaristes réinventent la politique ! 🙏🏼 Ainsi que ma newsletter tchik tchak :)